皆様、こんにちは!!

ラッコ店長です。

本記事は

の続きです。

(なお、本記事の掲載画像には、ラッコ店長が訪れた複数のツーリング時の画像、動画が含まれます。)

熊本城包囲は友軍に任せ、我が本体はさらに北上することに致しました。

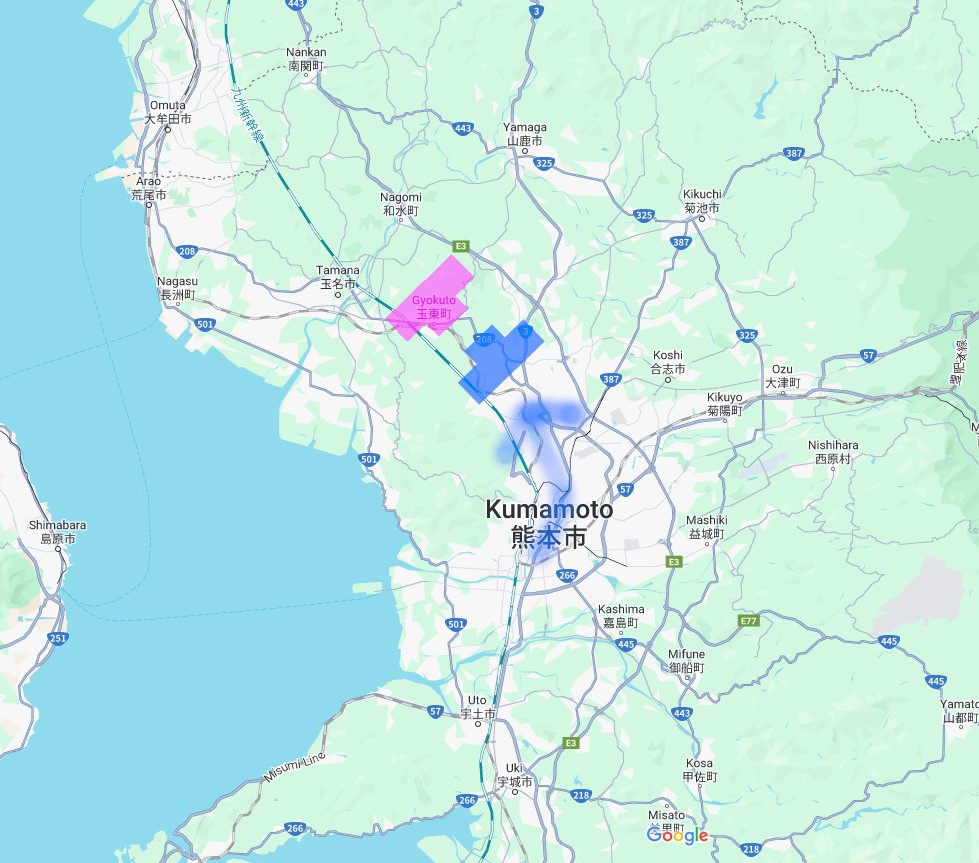

下図をご覧頂ければお分かり頂けるように、熊本、博多方面を結んでいるルートは2つしかありません。

海岸線沿いの細い道を行くか、玉東町、玉名市などを通過する箇所(田原坂 たばるざか)を通るか、です。

もっとも、補給部隊、大砲部隊といった重装備の軍隊が移動できるとなれば、道は田原坂しか無いのです。

政府軍は、博多にて十分な陣容を整えておりました。

政府軍が南下してくるとすれば、田原坂周辺しかない、と思われましたから、我軍も田原坂に十分な陣地を構築して、待ち構えておりました。

??????

??????

そして、政府軍は南下を続け、1877年3月1日、ついに田原坂(たばるざか)にて激突しました。

田原坂は、その名の通り、たしかに「坂」です。

しかし、一つの坂道、というわけではなく、ぽこっぽこっとした丘が続く、丘陵地帯なのです。

その丘は標高100メートルにも満たない小山ばかりでありますが、その丘が無数に連なっています。

これまた下図をご覧頂きます。

たとえば、オレンジ色の丘陵地帯の間に、縫うように走っている街道があります。

その街道を北西に向かって進軍しようとすれば(青色の矢印)、丘陵の影から敵軍の待ち伏せ、側面からの猛射撃を受けるのです。

そのため、進むに進めず、戦線が膠着状態になりやすいのです。

このような戦場では、丘の上の争奪戦が繰り広げられることになるでしょう。

折からの雨が続き、視界も悪く、戦場はまさに地獄絵図の様相を呈してきました。

3月4日、両軍の牙が折れるほどの激闘が繰り広げられました。

乱戦のさなか、吉次峠で政府軍を迎撃していた一番大隊指揮長 篠原国幹さんが銃弾に倒れました。

しかし、副将格ともいうべき篠原さんを失ったものの、我軍は一層奮起し、政府軍を押し戻すことに成功しました。

このように、戦線は一進一退の膠着状態に陥りました。

田原坂は先述しましたように、狭く、細い道が続いた丘陵地帯です。

そのような場所では、刀剣を使った近接戦闘というものが有効なのです。

政府軍が兵力、装備に優位しながらも、我軍の防衛戦を突破できなかったのは、武士の師弟を中心に構成された我軍と近接戦闘能力に大きな差があったからです。

戦局を打破すべく、政府軍は刀剣術に優れた薩摩出身の者を中心として、警視抜刀隊というものを組織しました。

50名の警視抜刀隊は猛然と我軍に襲いかかり、田原坂を見下ろす重要な戦略拠点である、横平山が政府軍の手に落ちてしまいました。

???????

その後も、政府軍は兵力の増強を続け、ついに3月20日、田原坂突破を許してしまったのです。

本日はこのあたりで宜しいと存じます。

それでは、皆様、次回お会いするときまで、ごきげんようです!!

以上、ラッコ店長こと、奈須野でした。