皆様、こんにちは!!

ラッコ店長です。

奈良県

奈良県に入りました。

なんと!!

南都銀行さんです。

強烈な親しみを感じます。

平城宮跡

今回のツーリングの大目的である、平城宮跡に到着しました。

あまりの壮大さ、美しさに、映画のセットか何かかと錯覚してしまうほどです。

素晴らしいです。

飽きることなく、夜まで拝見しました。

平城宮付近の公園で野営しました。

明けて次の日、少し平城宮付近を探索します。

内裏跡です。

素晴らしい。。。

今は草原となっていますが、かつてはここに都があったかと思うと、時の流れの不思議さに、感激してしまうのです。

郡山 地名の由来

平城宮周辺の資料館を拝見したかったものの、まだ早朝7時で、開館まで時間があるため、先に他の場所をめぐることにしました。

大和郡山城(やまとこおりやまじょう)です。

単に郡山城とも言いますが、福島県の郡山と区別するために、大和(現在の奈良県に相当する地域)と冠することもあります。

なお、郡山(こおりやま)という地名の由来について、古代日本、7世紀から10世紀ごろの律令制では、「郡」という行政区画がありました。

「郡」を取りまとめる役所が郡衙(ぐんが)です。

郡衙は役所でありましたが、税収を管理する倉庫があったため、警備施設、軍事施設も備えていたと思われます。

ゆえに警備、防衛の容易な丘、山に位置することもあった、と推察します。

そのため、郡衙のある山、ということで、郡山という地名が後世に伝えられた、と推察します。

かなり一般的な命名法であるため、郡山という地名、郡山城というお城は全国にいくつもあるのです。

郡山 (仙台市) – 宮城県仙台市太白区にある町名。

郡山 (白石市) – 宮城県白石市にある町名。

郡山 (羽後町) – 秋田県雄勝郡羽後町にある町名。

郡山 (酒田市) – 山形県酒田市にある町名。

郡山 (東根市) – 山形県東根市にある町名。

郡山 (南陽市) – 山形県南陽市にある町名。

郡山 (双葉町) – 福島県双葉郡双葉町にある町名。

郡山 (茨木市) – 大阪府茨木市にある町名。

郡山城 (陸奥国紫波郡) – 岩手県(陸奥国)にあった城。別名・高水寺城。

郡山城 (陸奥国安積郡) – 福島県(陸奥国)にあった城。

郡山城 (大和国) – 奈良県(大和国)にあった城。

郡山城 (摂津国) – 大阪府(摂津国)にあった城。

郡山城 (石見国) – 島根県(石見国)にあった城。

吉田郡山城 – 広島県(安芸国)にあった城。

郡山城 (薩摩国) – 鹿児島県(薩摩国)にあった城。

引用 wikipedida

大和郡山城

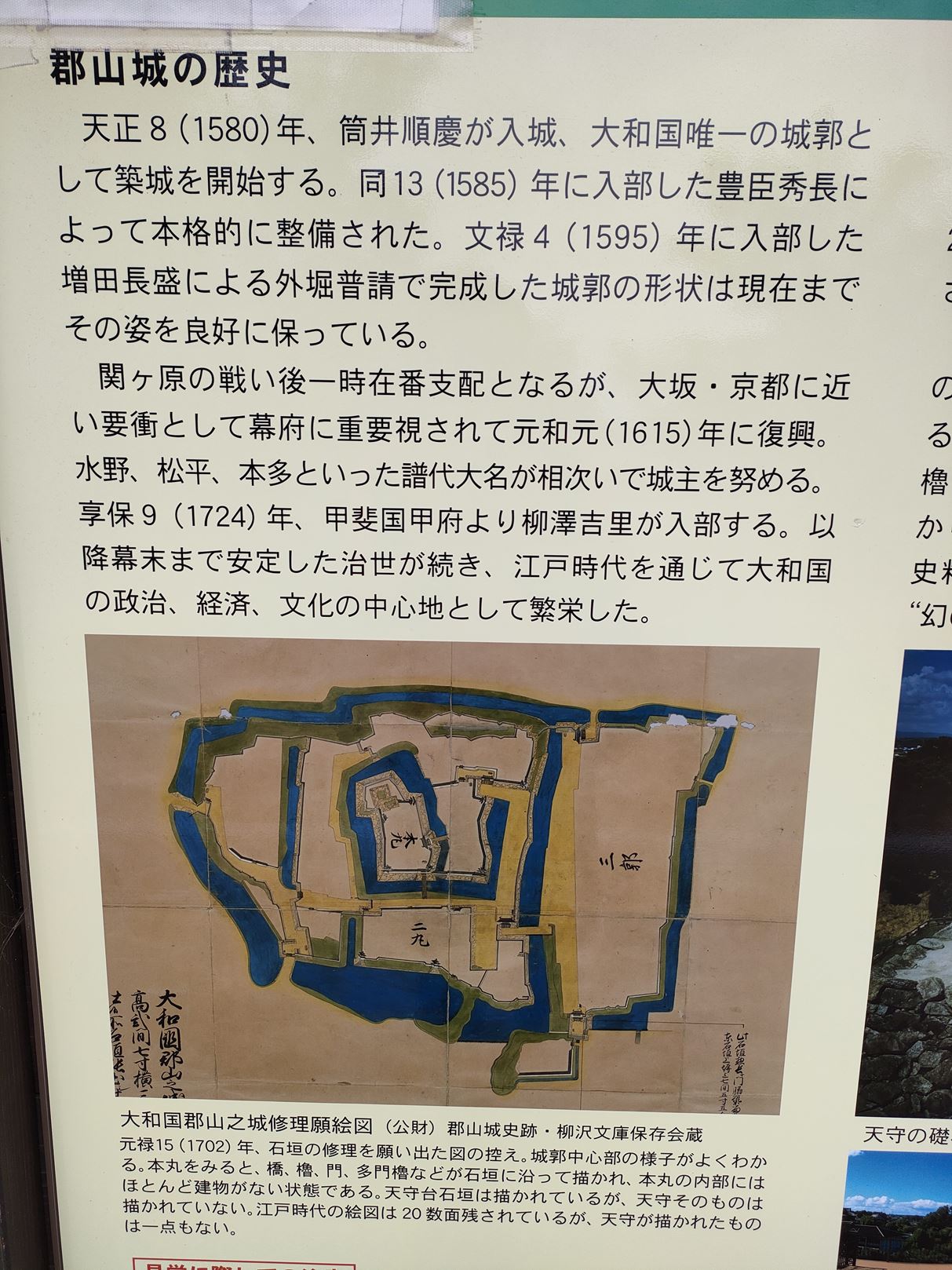

大和郡山城は戦国時代末期、筒井順慶さんの居城となりました。

順慶さんは本能寺の変の後、明智光秀さんの協力要請を断り、じっと情勢を伺っておりました。

その後、明智さんが無念にも山崎の戦いで羽柴秀吉さんに敗れ、順慶さんは秀吉さんに臣従することになります。

さらに時は移り、大和郡山城は秀吉さんの弟の羽柴秀長さんの居城となりました。

天下人、秀吉さんの弟の城、ということで、お城は大改修され、今でも立派な石垣が残っています。

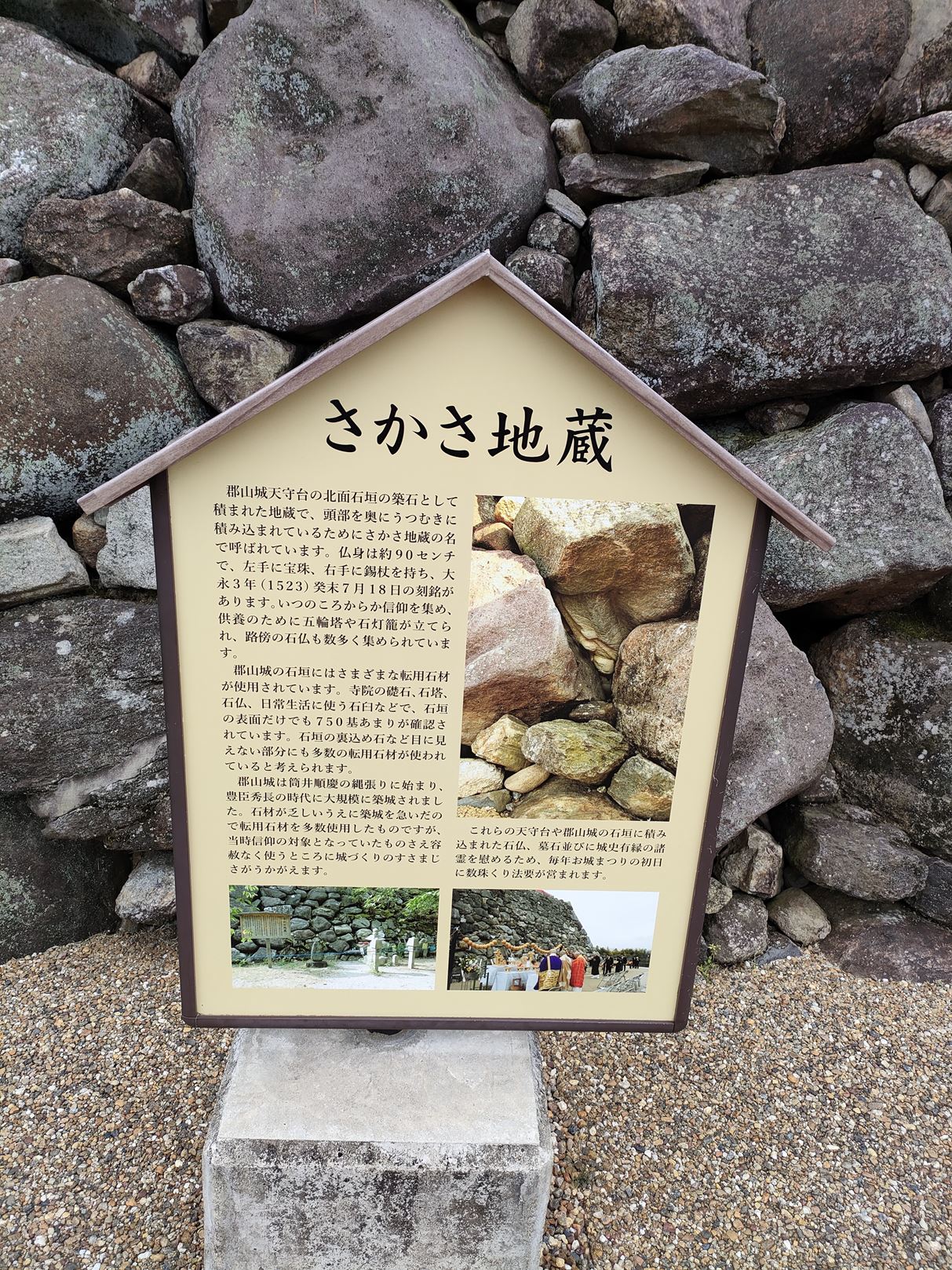

転用石 さかさ地蔵

織豊政権の城郭には、しばしば転用石という石垣が見受けられます。

石仏、宝塔、果ては墓石などを石垣の素材として使う、という手法です。

その理由は、手近な石材を使って工期を短縮させるため、寺院仏閣を威圧して支配下におさめるため、神仏の加護を受けるため、といった説がありますが、はっきりとした理由はわかりません。

しかし、単に素材として用いるのであれば、石垣の奥に配置しても良いところ、転用石はこれみよがしに目立つ場所に使われることが多く、何らかのアピールをしたかったことは明らかです。

大和郡山城にも、転用石、さかさ地蔵さんがいらっしゃいます。

素晴らしい。

大和郡山城。

堪能しました。

本日はこのあたりで宜しいと存じます。

それでは、皆様、次回お会いするときまで、ごきげんようです!!

以上、ラッコ店長こと、奈須野でした。

コメント